小児矯正を受けるのメリットの一つに「虫歯になりにくくなる」というものがあります。歯並びがきれいになるとどうして虫歯になりにくくなるのかご説明します。

目次

子供のガタガタの歯並びは虫歯の原因になる

子供の虫歯の原因の一つに、不正咬合といわれるガタガタの歯並びがあげられます。将来虫歯になって歯を削らないためには、きれいな歯並びであることが大切です。

歯並びが悪いと歯と歯の隙間に食べ物が挟まったり、歯垢が溜まったりして、その結果、細菌が繁殖して酸を出し、歯を溶かしてしまいます。ごく小さな虫歯は削らずに済む場合もありますが、歯に穴があいてしまうと、歯を削ることになります。

歯が重なったり歪んだりしている部分に虫歯が出来ると、発見が遅れると共に、治療がしにくく、歯を抜くことになる場合もあります。

見た目の歯並びとは別に、噛み合わせも大切で、噛み合わせのバランスが崩れて一定の歯に強い力がかかり続けると、その部分が削れたり、歯の根が傷みやすくなります。

歯並びをきれいにすることは、虫歯になりにくくするだけでなく、歯を長持ちさせることにも繋がります。

子供の歯並びの悪さが虫歯を引き起こす理由

歯並びの乱れは、虫歯のリスクを大きく高めます。以下に、歯並びが悪いことで虫歯が発生しやすくなる理由を詳しく解説します。

1. 歯ブラシが届きにくくなる

歯並びが悪いと、歯が重なり合ったり、傾いていたりする部分が生じます。このような部分では、歯ブラシの毛先が届きにくくなり、十分に歯垢を取り除くことが難しくなります。

ポイント:

- 重なり合った歯の隙間や奥まった部分に歯垢が溜まりやすい。

- 特に奥歯の噛み合わせ部分が乱れていると、溝に食べ物が残りやすい。

その結果、歯垢が溜まり、虫歯菌が繁殖する環境が整いやすくなります。

2. 唾液の流れが悪くなる

歯並びが悪いと、歯が自然な位置にないために唾液の流れが滞る部分が出てきます。唾液は口腔内を洗い流し、虫歯菌や歯垢の形成を抑える重要な役割を果たしています。唾液の循環が十分でない部分では、虫歯のリスクが高まります。

3. 不自然な咬み合わせによる歯への負担

歯並びが悪いことで上下の歯が正しく噛み合わない場合、特定の歯に過剰な負担がかかります。こうした負担はエナメル質を傷つけたり、歯に微細なひび割れを生じさせることがあります。これにより、その部分から虫歯が進行しやすくなるのです。

4. 清掃補助器具が使いにくい

歯並びの悪い部分は、通常の歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシといった清掃補助器具の使用も難しくなります。特に歯間が狭い場合や、重なっている歯がある場合には、これらの器具を正しく使用するのが困難です。その結果、歯と歯の間に歯垢が残り、虫歯が発生するリスクが高まります。

5. 食べ物のカスが溜まりやすい形状

歯並びが悪い場合、食べ物が詰まりやすい隙間や、噛み合わせの溝が深くなることがあります。これにより、以下のような問題が生じます:

- 詰まった食べ物を完全に取り除けない。

- その部分に虫歯菌が集まりやすくなる。

また、特に甘いものや粘着性の高いお菓子などを好む子供の場合、歯に残った糖分が虫歯菌の繁殖を助長します。

6. 不正な咬み合わせが歯茎にも影響する

歯並びが悪いと、歯茎への負担が偏り、炎症を引き起こしやすくなります。炎症が進行すると、歯茎が腫れて歯と歯の間の清掃がさらに難しくなり、結果的に虫歯ができやすくなる環境を助長します。

7. セルフケアの習慣が身につきにくい

歯並びが悪い子供の場合、歯磨きが難しいため、清掃を嫌がる傾向があります。これが原因で歯磨きの習慣が身につかず、虫歯予防の基本であるセルフケアが不足することになります。

歯の再石灰化とは?

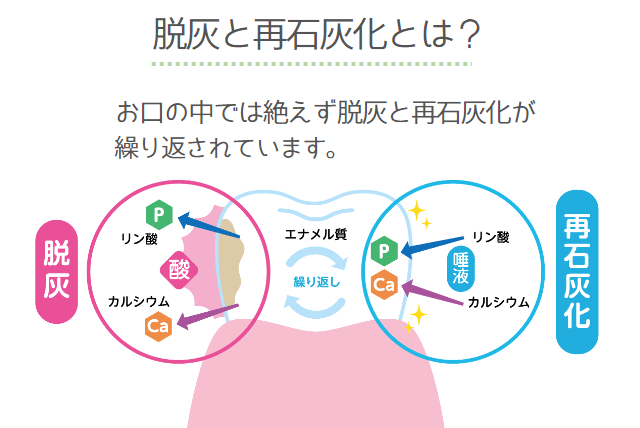

かなり小さな虫歯の場合は、削らずに要観察歯として、唾液の力で再石灰化して治るかどうかを見ます。

虫歯菌の出す酸が、エナメル質の内部のカルシウムやリンを溶かすことを「脱灰(だっかい)」といいます。

「再石灰化」とは、口の中の唾液が、細菌が出した酸を中和して洗い流したり、溶け出したカルシウムやリンを歯の表面に戻して歯を修復する働きのことをいいます。

子供の虫歯の原因は?

食生活における子供の虫歯の一番の原因は、だらだら食いです。時間を決めずに頻繁にものを食べると、お口の中がずっと酸性になってしまい、歯のエナメル質が溶けやすい状態になります。更に、歯に歯垢がつきやすくなって、その中で虫歯菌が繁殖したり、虫歯菌が糖をエサにして酸をどんどん出すという悪循環が起こります。

そのため、だらだら食いをやめて、間食する時にはきちんと時間を決めて食べましょう。喉が渇いたときにお茶の代わりにジュースを飲む習慣も虫歯に繋がります。

歯並びの悪さが引き起こす他のリスク

歯並びの悪さ(不正咬合)は見た目の問題だけでなく、さまざまな健康リスクを引き起こします。以下に、具体的な影響を詳しく解説します。

1. 歯周病リスクの増加

歯並びが悪いと、歯と歯の間に食べ物のカスや歯垢が溜まりやすくなり、適切な歯磨きが難しくなります。その結果、歯茎に炎症を引き起こす歯周病のリスクが高まります。特に歯が重なり合っている場合、歯ブラシの毛先が届きにくいため、歯垢が取れずに残りやすくなります。

2. 咀嚼機能の低下

歯並びが乱れていると、上下の歯が正しく噛み合わないため、食べ物を十分に噛むことが難しくなります。これにより、塊のまま飲み込んでしまって胃腸に負担がかかり、消化不良を引き起こすことがあります。また、咀嚼が不十分だと、栄養吸収の効率が低下する可能性もあります。

3. 発音への影響

歯並びが悪いと、舌の動きが制限されるため、一部の音を正確に発音するのが難しくなることがあります。特に、「サ行」や「タ行」の音が不明瞭になることがあり、コミュニケーションが苦手になる場合があります。

4. 顎関節症のリスク

歯並びが乱れていると、上下の顎が正しく噛み合わず、顎の関節に過剰な負担がかかることがあります。この状態が続くと、顎関節症を引き起こし、顎の痛みや口が開きにくくなったり、頭痛や肩こりなどの症状が現れることがあります。

5. 虫歯のリスク増加

歯並びが悪い部分は、歯ブラシやデンタルフロスが届きにくく、汚れがついたままになりがちです。その結果、虫歯菌が繁殖しやすくなり、虫歯のリスクが高まります。特に奥歯の噛み合わせが乱れている場合、溝に歯垢が溜まりやすくなります。

6. 心理的な影響

歯並びの乱れは、笑顔に自信を持てなくなる原因となり、心理的な負担を引き起こすことがあります。これにより、人前で話すことを避けたり、自己肯定感が低下したりすることがあります。特に子供の場合、友達からからかわれることで精神的なストレスを感じることもあります。

7. 全身の健康への影響

口腔内の健康状態は全身の健康に影響を及ぼします。例えば、歯周病が進行すると、糖尿病や心疾患のリスクが高まることが知られています。歯並びの悪さが口腔内の健康を損なうことで、こうした全身的な健康リスクも増加します。

歯並びの悪さは、見た目の問題を超えて、咀嚼や発音、口腔衛生、さらには全身の健康にまで影響を及ぼします。早期に歯並びを整えることで、これらのリスクを軽減し、健康的な生活を送ることが可能になります。歯並びに不安がある場合は、歯科医師に相談して適切な治療を検討しましょう。

子供の歯はやわらかいので虫歯になりやすい

子供の乳歯や生えたての永久歯は、エナメル質がやわらかく、虫歯になりやすいので注意が必要です。

子供が自分で歯磨きをするようになっても、小学校低学年までは親が仕上げ磨きをしてあげましょう。また、6年生くらいまでは、きちんと磨けているかを時々親がチェックしてあげるようにしましょう。

フッ素塗布やシーラントなどの予防処置も効果的ですので、歯科医院にご相談ください。

まとめ

子供だけでなく大人もそうですが、歯並びが悪いと虫歯リスクが高くなります。歯並びが悪いと歯磨きがしにくく、食べた物が挟まりやすいため、歯垢や歯石がたまりやすくなり、虫歯の原因となります。

また、お子さんの歯並びは口呼吸や指吸いや頬杖、舌で歯を押す癖などでも悪くなってしまいますので、癖を治すように心がけましょう。