テレビを見ている時や夜寝ている時に、子供の口がぽかんと開いていませんか? 口呼吸は子供の歯並びを悪くする原因になりますし、健康にも悪い影響があります。子供の口呼吸の原因や対処法、改善方法についてご説明します。

口呼吸は歯並びを悪くする

最近は口で呼吸する子供が多くなっており、幼児だけでなく十代の子供にも口呼吸が増えています。口呼吸の癖があると、歯並びに大きな影響があるといわれます。

口呼吸の口周りの筋肉への影響

口が開いている状態の時には、下顎が常に下がっており、同時に舌の位置も本来の位置から下がってしまっています。このような状態の時、お口の周りの筋肉に力が入っておらず、筋肉の発達を阻害します。

また、子供が成長期に口呼吸を続けていると、鼻腔の成長が足りなくなり、上顎が発達不良になって歯列の横幅が狭まり、前に尖がった形になり、結果的に上顎前突(出っ歯)などの不正咬合の原因になります。

お口周りの筋肉と歯並びの関係

歯が一列にきれいに並ぶのは、舌が歯を外側(頬側)に押す力と、頬の筋肉が歯を内側に押す力のバランスによります。口呼吸の子供は舌や頬などの筋肉が発達しないため、歯を押す力が弱く、顎も大きく発達しません。

口呼吸によってお口周辺の発育状態が悪くなる結果、歯並びが悪くなってしまいます。成長期の子供が口呼吸をしていると、このようなことが起こりがちですので、子供が口呼吸をしていないかチェックする必要があります。

口呼吸の子にみられる典型的な不正咬合とは?

1. 開咬(オープンバイト)

特徴

開咬とは、上下の前歯が噛み合わず、隙間ができている状態を指します。この状態では、前歯で食べ物を噛み切るのが難しくなります。

原因

- 口呼吸によって舌の位置が下がることで、舌が正しい圧力を上顎に与えられず、上顎の発達が不十分になります。

- 口が常に開いていることで、歯の位置に異常な力がかかることも原因となります。

影響

- 噛み合わせの機能障害により、食事や発音に影響を与えます。

- 前歯の隙間から唾液が漏れやすく、口腔内の乾燥を引き起こすことがあります。

2. 上顎前突(出っ歯)

特徴

上顎の前歯が過剰に前方へ突出している状態です。一般に「出っ歯」として知られています。

原因

- 口唇の筋力の低下:口呼吸により、唇を閉じる力が弱くなり、前歯を後方に押さえる筋肉の圧力が不足します。

- 舌が正しい位置にないため、上顎前方への圧力が増加します。

影響

- 前歯の損傷リスクが高まります(転倒などで歯を折る可能性)。

- 審美面での不満が生じ、子どもの心理面に影響を与えることがあります。

3. 狭窄歯列弓(上顎の狭窄)

特徴

上顎の歯列弓が狭く、歯が正しく並ぶスペースが不足している状態です。

原因

- 口呼吸による舌の低位:通常、舌が上顎に適切な圧力をかけて広げますが、口呼吸の習慣によりその機能が妨げられます。

- 鼻呼吸を行わないため、鼻腔と連動した上顎の正常な発育が阻害されます。

影響

- 歯が重なり合うことで歯列が乱れやすくなり、**叢生(乱ぐい歯)**を引き起こします。

- 顎の発育が不十分になり、顔貌が変化する可能性があります。

4. 交叉咬合(クロスバイト)

特徴

上下の歯が左右にずれて咬み合う状態で、通常とは反対の噛み合わせになります。

原因

- 上顎の成長が抑制される一方、下顎が相対的に成長しすぎることで発生します。

- 片側のみの口呼吸や寝るときの姿勢の癖が影響することがあります。

影響

- 顎関節に負担がかかりやすく、顎関節症を引き起こすリスクがあります。

- 顔の非対称性が目立つようになる場合もあります。

5. 下顎前突(反対咬合)

特徴

下顎の前歯が上顎の前歯より前に出ている状態です。いわゆる「受け口」と呼ばれます。

原因

- 舌の位置や唇の筋力が適切でないことが影響します。

- 遺伝的な要因に加え、口呼吸がこれを助長することがあります。

影響

- 噛み合わせの不良によって咀嚼機能が低下し、消化不良の原因となることがあります。

- 発音に影響が出る場合もあります。

口腔機能低下症との関連

口呼吸の子どもは、咀嚼や飲み込みの機能が十分に発達しない場合があります。その結果、以下の影響が見られます。

口腔機能低下症とは?

定義

口腔機能低下症は、日本老年歯科医学会が定める疾患概念で、以下のような口腔機能に支障がある状態を指します。

- 咀嚼(ものを噛む機能)の低下

- 嚥下(飲み込む機能)の低下

- 唇や頬、舌の運動機能低下

- 唾液分泌量の減少

- 口腔感覚の鈍化

子どもにおける特徴

口呼吸の習慣がある子どもでは、これらの口腔機能が正常に発達しない可能性があります。特に舌や唇、頬の筋肉の低下が顕著です。

口呼吸が口腔機能低下症を引き起こすメカニズム

1. 舌の位置の異常

- 口呼吸では舌が下顎の方に落ちた位置に固定されることが多く、上顎への圧力が不足します。

- 舌の動きが制限されるため、正常な発音や飲み込み動作が妨げられます。

2. 唇や頬の筋力低下

- 口が常に開いていることで、唇や頬の筋肉が使われなくなり、筋力が低下します。

- 唇を閉じる力が弱まることで、食べ物を口に保持したり、嚥下したりする能力が低下します。

3. 唾液の分泌量低下と口腔内乾燥

- 口呼吸では唾液腺が刺激されにくく、唾液の分泌量が減少します。

- 口腔内が乾燥することで、飲み込みの際に摩擦が増え、嚥下が困難になることがあります。

4. 噛む機能の低下

- 舌や顎の発達不全により、適切な咀嚼運動ができなくなります。

- 柔らかい食品ばかりを選びがちになり、さらに咀嚼機能が低下する悪循環が生じます。

歯並び以外への口呼吸の影響

口呼吸によって歯並び以外にも子供の健康状態が悪くなる可能性があります。

- 風邪やアレルギーを起こしやすくなる

- 睡眠障害を起こす

- 消化不良を起こす

1.風邪やアレルギーを起こしやすくなる

鼻呼吸の場合は空気がまず鼻腔に入り、鼻腔がフィルターのような作用をしてくれ、ゴミや埃、細菌、ウィルスなどが喉に入るのを防ぎます。

口呼吸ではフィルター機能がなく、直接空気が喉から気管に入ってきますので、風邪をひきやすく、アレルギーを起こしやすくなります。

2.睡眠障害を起こす

口呼吸の子供は、夜寝ている間も口が開いています。仰向けで口を開けて寝ると、舌が沈下するためいびきをかきやすく、いびきは睡眠時無呼吸症候群を起こしやすくなります。

睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に10秒以上息が止まる病気で、1時間に5回以上これが起こると、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。睡眠中に息が止まったり、自分のいびきで目がさめたりすると、眠りの質の低下によって日中強い眠気が何度も起こったり、疲れが取れにくくなったりして、昼間の社会生活に影響を与えます。

3.消化不良を起こす

口呼吸の子供は舌が正しい位置になく、沈下しています。そのため、食べ物を飲み込む時に舌をおかしな使い方をすることがあり、しっかりと噛まずに飲み込んでしまって胃腸の負担がかかり、消化不良を起こすことがあります。

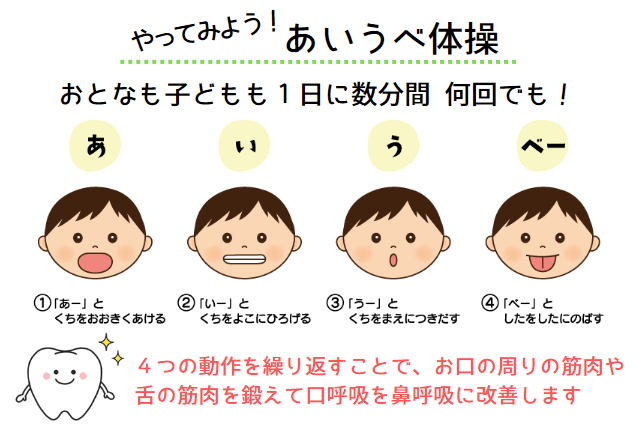

口呼吸の改善方法「あいうべ体操」でお口の周りの筋肉を鍛えよう

あいうべ体操は簡単な4つの動作を順番に行うだけです。声は出しても出さなくてもかまいません。

- 「あー」と口を大きく開く

- 「いー」と口を横に引き伸ばす

- 「うー」とくちびるを前に突き出す

- 「べー」と舌を突き出して下に伸ばす

この4つの動作で、お口周りの筋肉を鍛えていきます。

1.「あー」と口を大きく開く

喉の奥が見えるくらいに口を大きく開けましょう

舌を支える筋肉、唇の周りの筋肉、口を開ける時の筋肉を鍛えます

2.「いー」と口を横に引き伸ばす

歯を噛んでいない状態で口を横にグーッと開きます

3.「うー」とくちびるを前に突き出す

くちびるをとがらせて前方へしっかり突き出します

4.「べー」と舌を突き出して下に伸ばす

舌をベーッと突き出して下の方へしっかりと伸ばして舌の筋肉を鍛えます

まとめ

子供が口を開けて呼吸をする「口呼吸」は歯並びが悪くなる原因となり、その他にも子供の健康状態を悪くする原因となります。子供が口呼吸をしているかも?と思ったら、小児歯科か耳鼻科を受診しましょう。